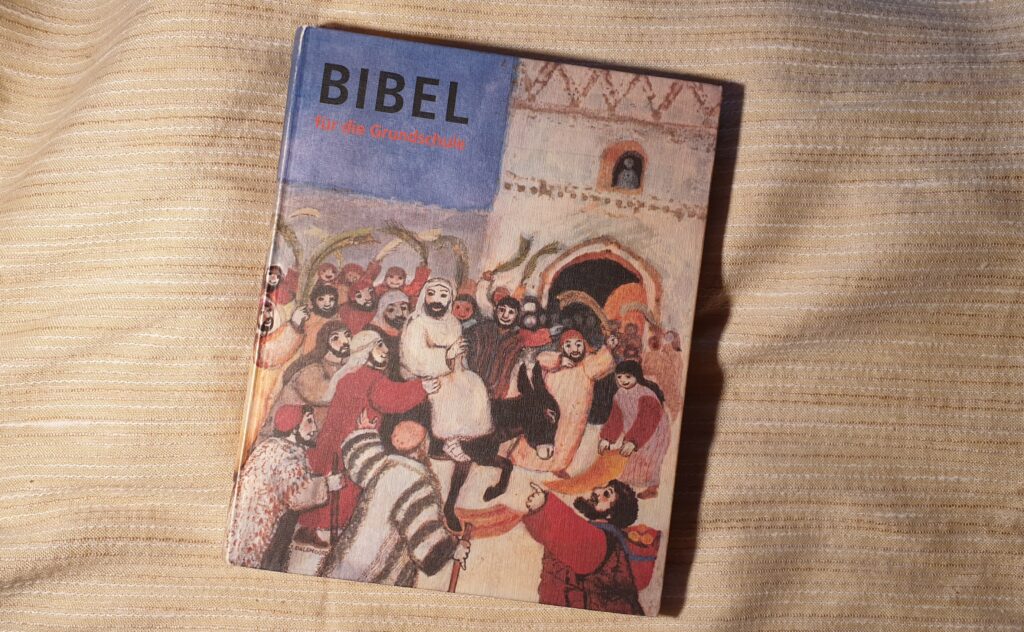

Jesus zieht in Jerusalem ein

Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen sind auf dem Weg nach Jerusalem.

Auch viele andere Menschen sind auf dem Weg, um das große Fest in Jerusalem zu feiern.

Kurz vor Jerusalem bleibt Jesus stehen.

Er ruft zwei Jünger zu sich und sagt zu ihnen:

„Geht in das nächste Dorf. Dort werdet ihr einen jungen Esel finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn zu mir.“

Die Jünger fragen nicht, wozu Jesus einen Esel braucht oder woher er weiß, dass da ein Esel sein wird.

Sie machen sich eher Gedanken, was die Leute im Dorf sagen werden, wenn sie einfach den Esel losbinden.

Jesus sagt:

„Wenn euch jemand fragt, warum ihr den Esel losbindet, dann antwortet: Jesus braucht den Esel. Wir bringen ihn bald wieder zurück.“

Tatsächlich finden die Jünger im nächsten Dorf einen jungen Esel, der angebunden ist.

Die Jünger binden den Esel los und werden gefragt: „Warum bindet ihr den Esel los?“

Sie antworten: „Jesus braucht den Esel. Wir bringen ihn bald wieder zurück.“

Daraufhin dürfen sie den Esel mitnehmen.

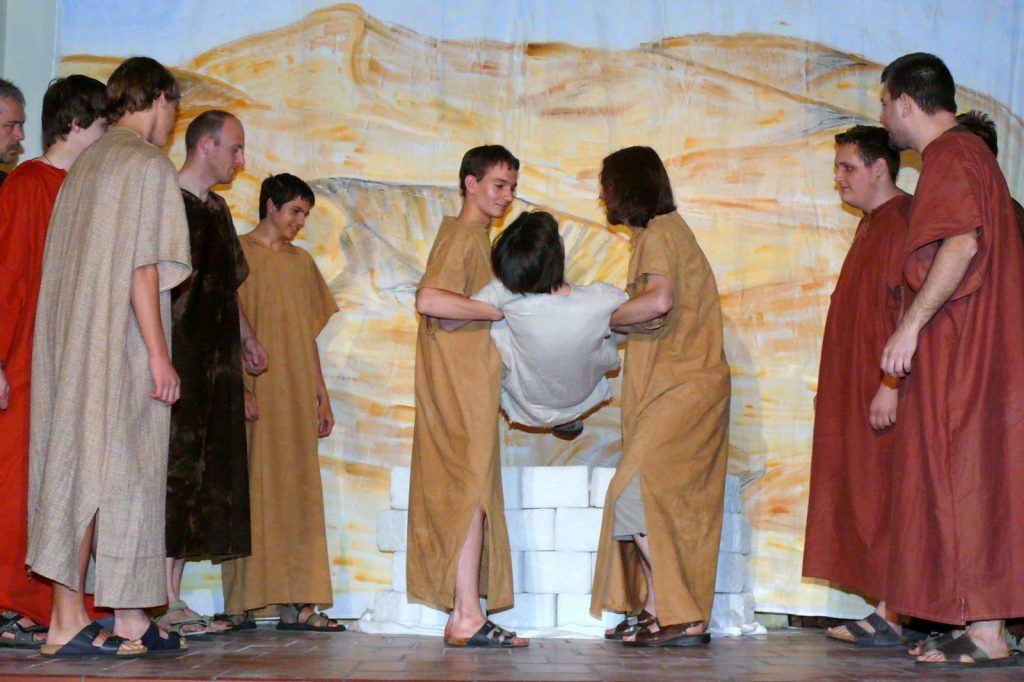

Die Jünger bringen den Esel zu Jesus und, weil sie keinen Sattel haben, zieht Petrus sein Obergewand aus und legt es auf den Esel.

Dann setzt sich Jesus auf den Esel und so machen sich Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen weiter gemeinsam auf den Weg nach Jerusalem.

Als sie in der Nähe von Jerusalem sind, da legen die Jünger und Jüngerinnen ihre Kleider auf die Straße direkt vor den Esel, auf dem Jesus sitzt.

Die Menschen beginnen Blätter von den Bäumen zu reißen und auf den Weg zu streuen.

Die Menschen begrüßen Jesus und rufen:

„Hosanna! Gesegnet sei er, der im Namen Gottes zu uns kommt! Gesegnet sei das Reich Davids, das jetzt zu uns kommt! Hosanna in der Höhe!“

Andere finden das unmöglich: „Jesus, sag diesen Menschen, sie sollen sofort damit aufhören!“

Aber Jesus antwortet ihnen: „Wenn diese Menschen schweigen, dann werden die Steine Hosanna rufen!“

Was sich die Jünger und Jüngerinnen wohl von Jesus erwartet haben, jetzt, da er in die Hauptstadt Jerusalem gekommen ist?

Sie erinnern sich an den großen König David, der vor langer Zeit in Israel König war.

Aber was für eine Art König ist Jesus?

Die Salbung in Betanien

Heute werfen wir zunächst einen Blick ins Badezimmer.

Salben sind ja eher eine Frauensache, speziell wenn es darum geht, der Haut ein jugendliches Aussehen zu geben.

Aber auch Männer brauchen gelegentlich Creme: Sie helfen gegen Sonnenbrand und können sogar heilen.

Ach ja, die Haarpflege!

Das ist wirklich ein Thema.

Auch zurzeit Jesu galt es als vornehm, nicht unbedingt wie ein Yeti auszuschauen.

Damals galt es als Haarpflege, duftendes Öl im Haar zu verteilen.

Andere Länder – andere Sitten!

Aber das duftende Öl im Haar hatte in dem Land, in dem Jesus lebte, noch eine tiefere Bedeutung …

Während der Zeit, zu der Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen wegen des großen Festes in Jerusalem ist, kommen sie bei Freunden in Betanien unter.

Betanien ist ein kleiner Ort ganz in der Nähe von Jerusalem.

Jeden Morgen geht Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen nach Jerusalem.

Jeden Abend kehrt Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen nach Betanien zurück.

Der Weg führt über den Ölberg.

Eines Abends sitzen Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen in Betanien zusammen mit ihren Freunden beim Abendessen, da passiert Folgendes:

Eine fremde Frau betritt das Haus.

In den Händen hält sie ein Gefäß aus Alabaster.

Die Frau geht direkt auf Jesus zu.

Was hat sie vor?

Die Frau öffnet das Gefäß aus Alabaster und ein wunderbarer Duft erfüllt das ganze Haus.

„Das ist Nardenöl“, flüstert Susanna. „Es ist furchtbar teuer. Das hat bestimmt 300 Denare gekostet!“

„Das ist ja so viel, wie ein Mensch in einem Jahr verdient,“ bemerkt Magdalena.

Die Frau hebt das Gefäß und lässt das ganze teure Nardenöl über Jesu Haare fließen.

Da geht es nicht mehr um Haarpflege, das spüren die Jünger und Jüngerinnen.

In Israel, dem Land in dem Jesus lebte, wurde man nicht König, indem man eine Krone auf den Kopf gesetzt bekam.

Man wurde König, wenn man mit duftendem Öl gesalbt wurde.

Der Duft des Öles erinnert an Gott, den man nicht sehen kann und der trotzdem bei den Menschen ist.

Und: „Christus“ bedeutet: „Der Gesalbte“, der König.

Die Frau hat große Erwartungen an Jesus.

„Was machst du da, Frau! Das ist Verschwendung! Du hättest das Öl verkaufen und es den Armen geben können,“ sagt Judas, einer der Jünger.

Andere Jünger murmeln zustimmend.

„Lasst sie in Ruhe! Sie hat mir etwas Gutes getan,“ antwortet Jesus.

„Natürlich sollt ihr den Armen Gutes tun. Das könnt ihr tun so oft ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein.“

„Sie hat mich für mein Begräbnis vorbereitet und gesalbt,“ sagt Jesus.

Jesus nimmt das Geschenk dieser Frau an, die ihn zum König gesalbt hat.

Aber er wird ihre Erwartungen anders erfüllen, als sie es sich vorstellt.