(Disclaimer an alle Expert*innen: Die Bilder sind noch teilweise suboptimal, da ist noch Luft nach oben)

Feste im Jahreskreis kannst du bestimmt nennen:

Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Halloween …

Feste im Jahreskreis, das sind Feste, die einmal im Jahr gefeiert werden.

Die meisten Feste, die wir kennen, haben einen christlichen Ursprung und erinnern uns an Jesus.

Auch im Judentum gibt es Feste im Jahreskreis. Manches wird dir bekannt vorkommen und ein Fest kennst du bereits!

Rosch ha schana: Das Neujahrsfest

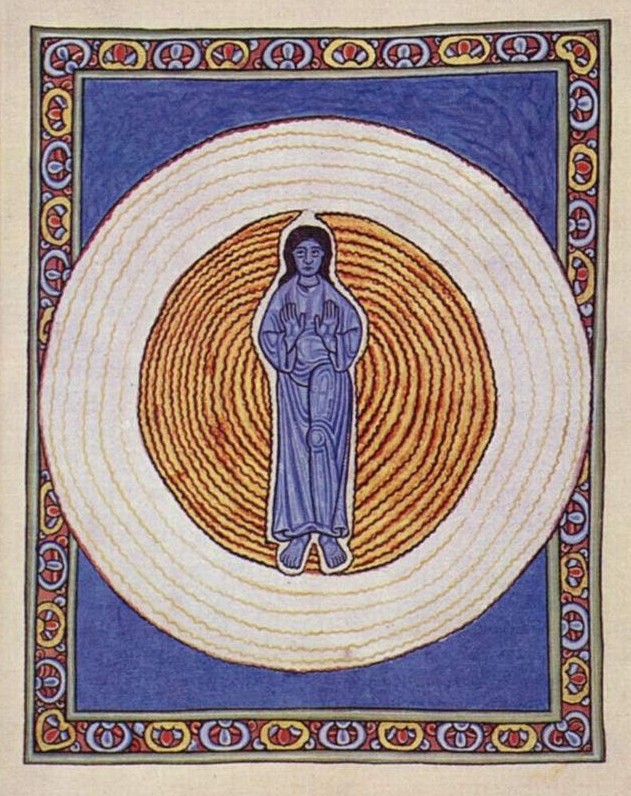

Das Neujahrsfest der Juden fällt in die Monate September oder Oktober. Die Juden erinnern sich an diesem Tag an die Erschaffung der Welt. Deshalb beginnt die jüdische Zeitrechnung mit der Erschaffung der Welt. Berechnet wurde der Zeitpunkt mit Zahlen, die man der Bibel entnahm.

Zum Neujahrstag werden Äpfel und viel Honig gegessen, damit es ein süßes Jahr wird.

Welches Jahr haben die Juden jetzt nach ihrem Kalender? Du musst 3761Jahre zu unserer Zeitrechnung dazu zählen!

Jom Kippur: Der Versöhnungstag

10 Tage nach dem Neujahrsfest begehen die Juden den Versöhnungstag. An diesem Tag wird streng gefastet und viel gebetet. Es ist ein Tag der Versöhnung mit Gott und den Menschen untereinander.

Am Neujahrstag und am Versöhnungstag wird das Schofar geblasen, ein Widderhorn. Es erinnert daran, dass Gott am Ende der Welt für Gerechtigkeit sorgen wird.

Wo gibt es in Neufahrn ein Bild mit zwölf Engeln, die in Posaunen blasen?

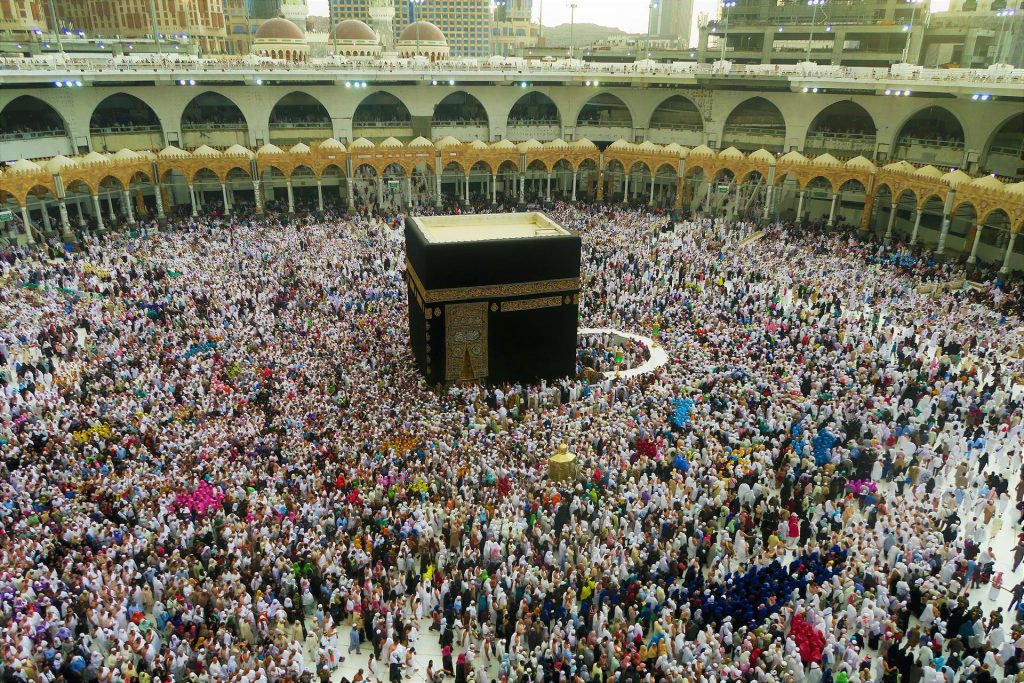

Sukkot: Das Laubhüttenfest

Eine Woche lang im Oktober lebt und isst die Familie in einer Laubhütte, die im Garten oder auf der Terrasse errichtet wird.

Das Fest erinnert an die Vorfahren der Juden, die Nomaden waren und in Zelten lebten.

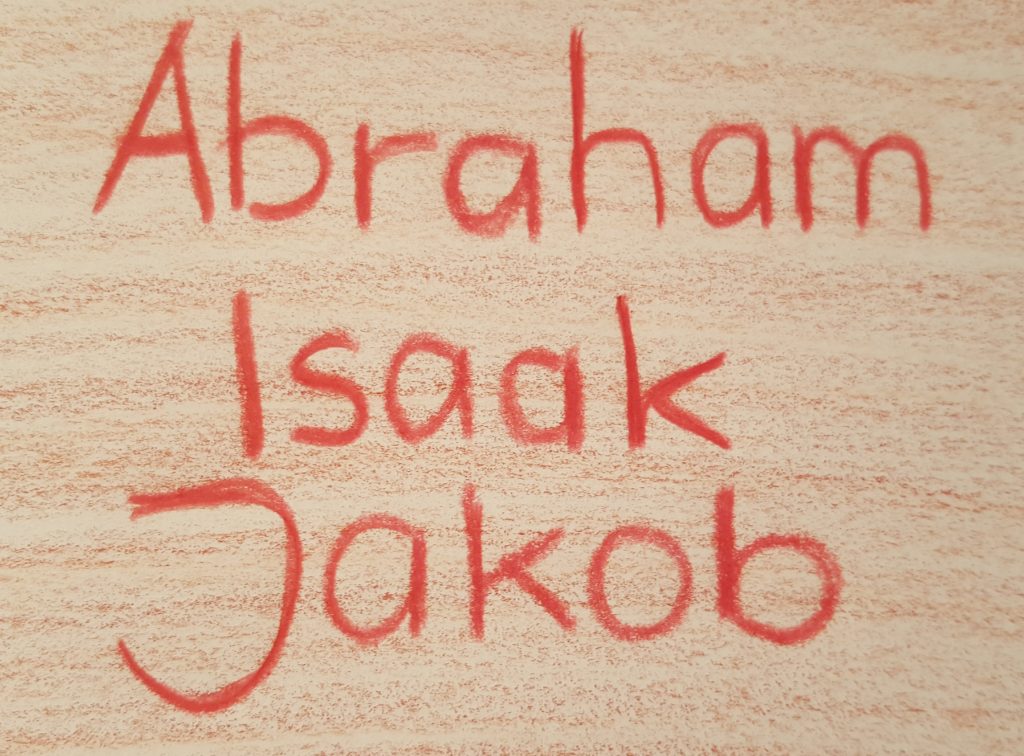

Du weißt doch, wie die drei Stammväter Israels heißen!

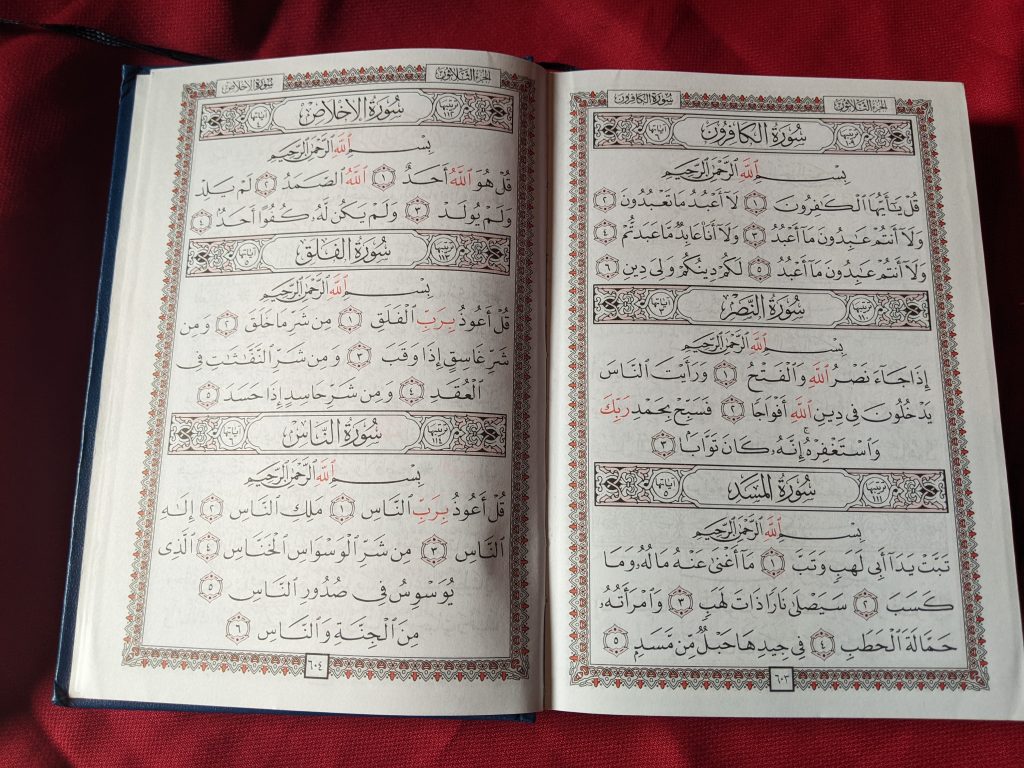

Chanukka: Das Lichterfest

Im Dezember wird dieses Fest gefeiert um an den Tempel in Jerusalem zu erinnern. Diesen Tempel gibt es nicht mehr, denn die Römer haben ihn zerstört. An einem Leuchter mit acht Kerzen wird jeden Tag eine weitere Kerze angezündet.

Das Fest erinnert daran, dass wie durch ein Wunder bei der Einweihung des Tempels die Öllampen acht Tage lang brannten, obwohl eigentlich gar nicht genug Öl in ihnen war.

An welchen christlichen Brauch erinnert dich der Chanukkaleuchter?

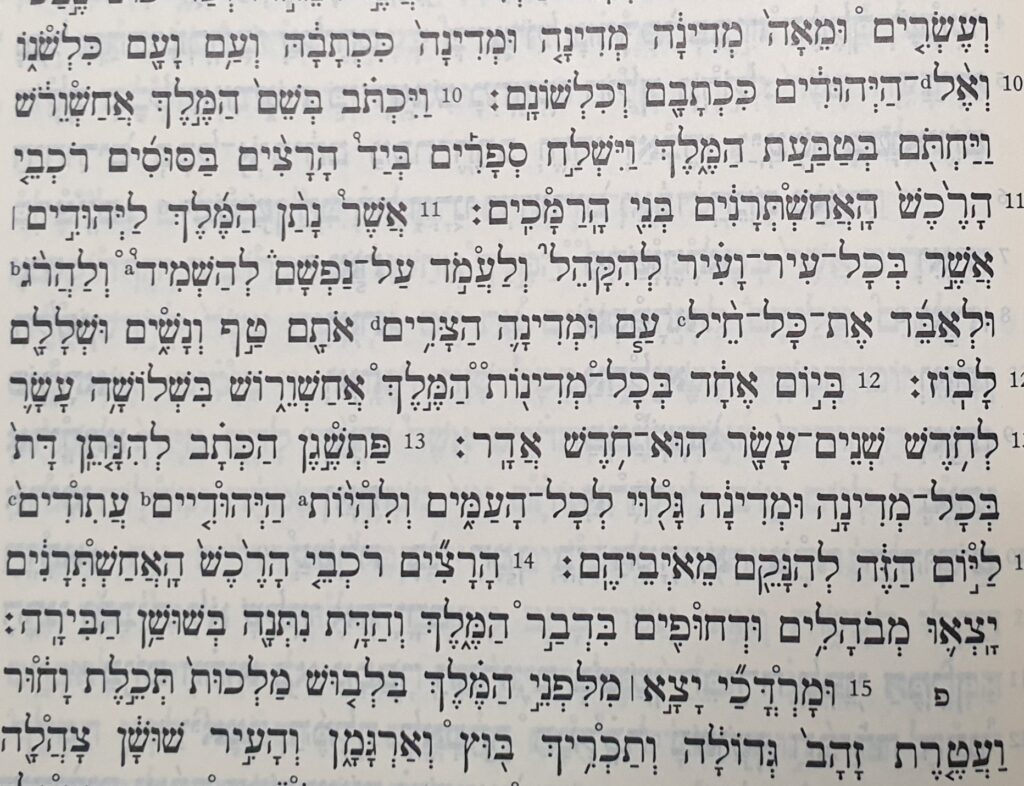

Purim: Das Losfest

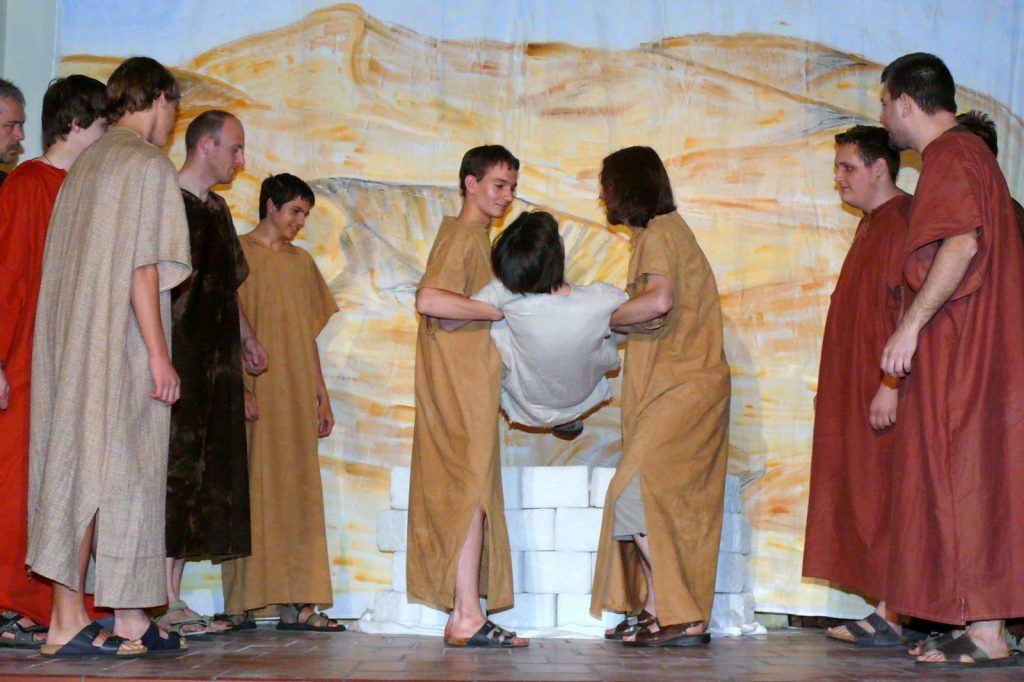

Dieses Fest im Februar oder März erinnert daran, dass vor langer Zeit Haman, ein persischer Fürst die Vernichtung aller Juden plante. Aber die Königin Esther setzte sich beim König ein und so ließ der König Haman hinrichten und die Juden waren gerettet. In der Synagoge, wenn diese Geschichte vorgelesen wird, lässt man jedes Mal, wenn der Name „Haman“ vorkommt, Rasseln ertönen. Die Kinder ziehen verkleidet von Haus zu Haus und erhalten Süßigkeiten.

In welcher Zeit verkleiden wir uns gerne?

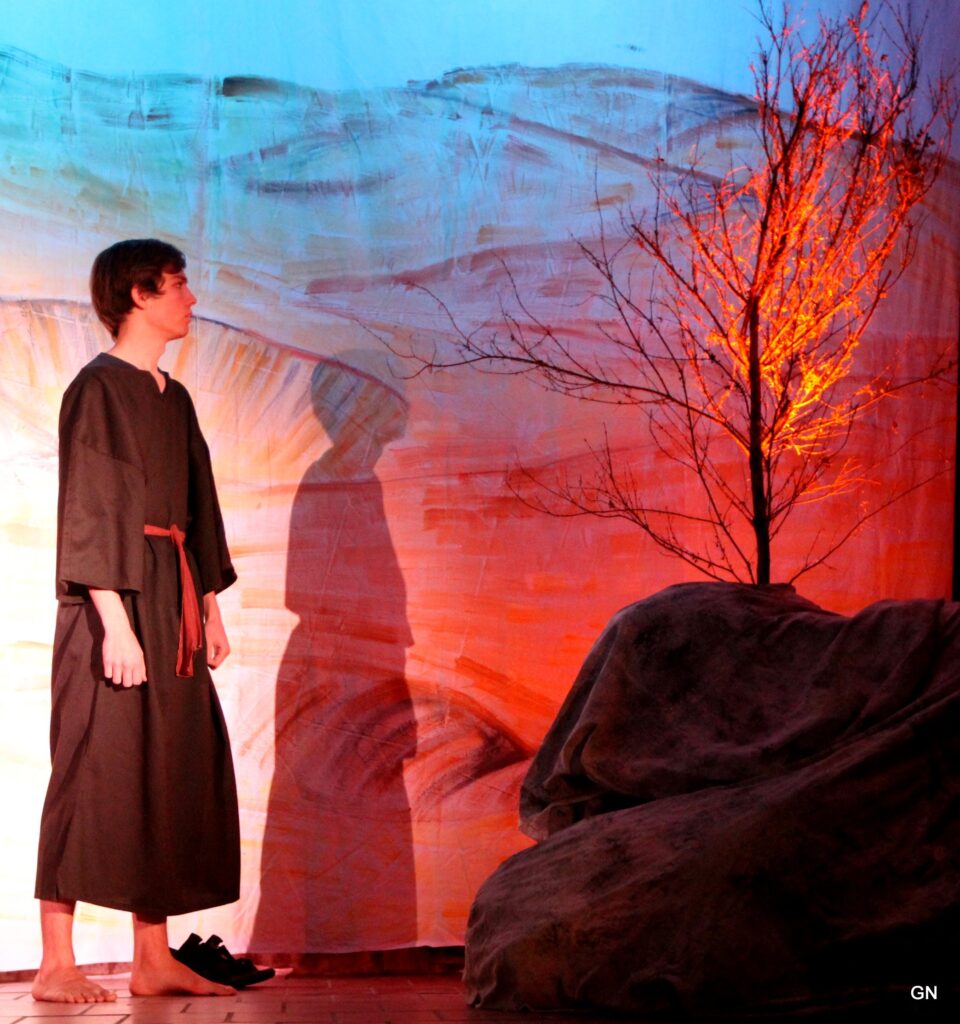

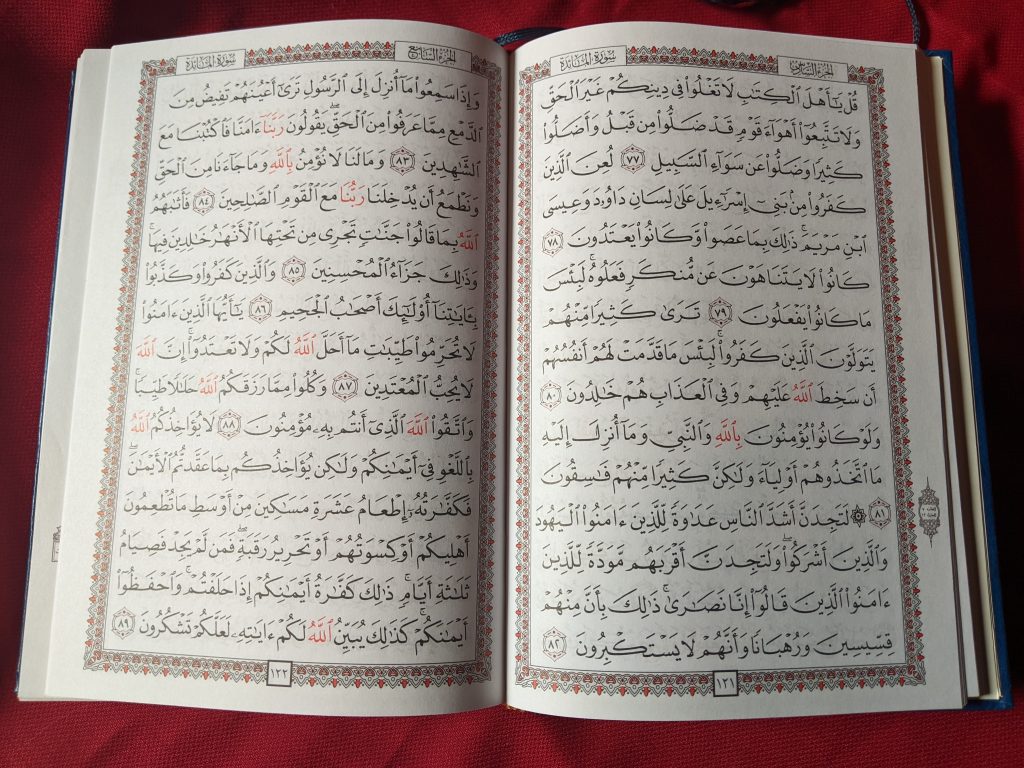

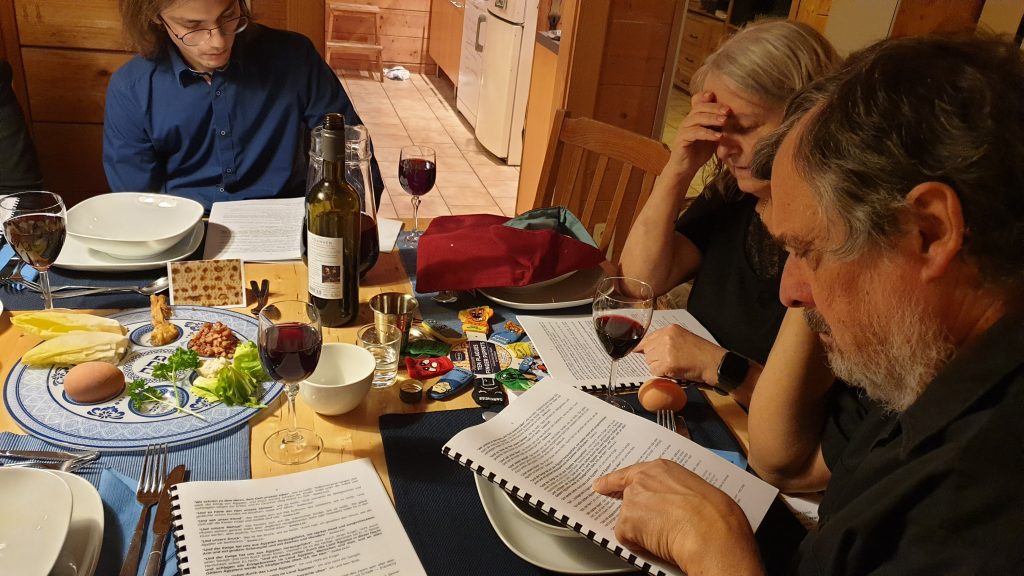

Pessach: Das Paschafest

An diesem Fest im März oder im April erinnern sich die Juden an den Auszug aus Ägypten. Acht Tage lang darf nur ungesäuertes Brot gegessen werden. Das Fest beginnt mit dem Sederabend, an dem zu einem festlichen Mahl ungesäuertes Brot, Bitterkräuter, grüne Kräuter gegessen werden. Auch Salzwasser und Wein gehören dazu. An diesem Abend wird die Geschichte vom Auszug in den Familien gelesen.

Wie nennen wir den Abend, an dem Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen das Paschafest feierte?

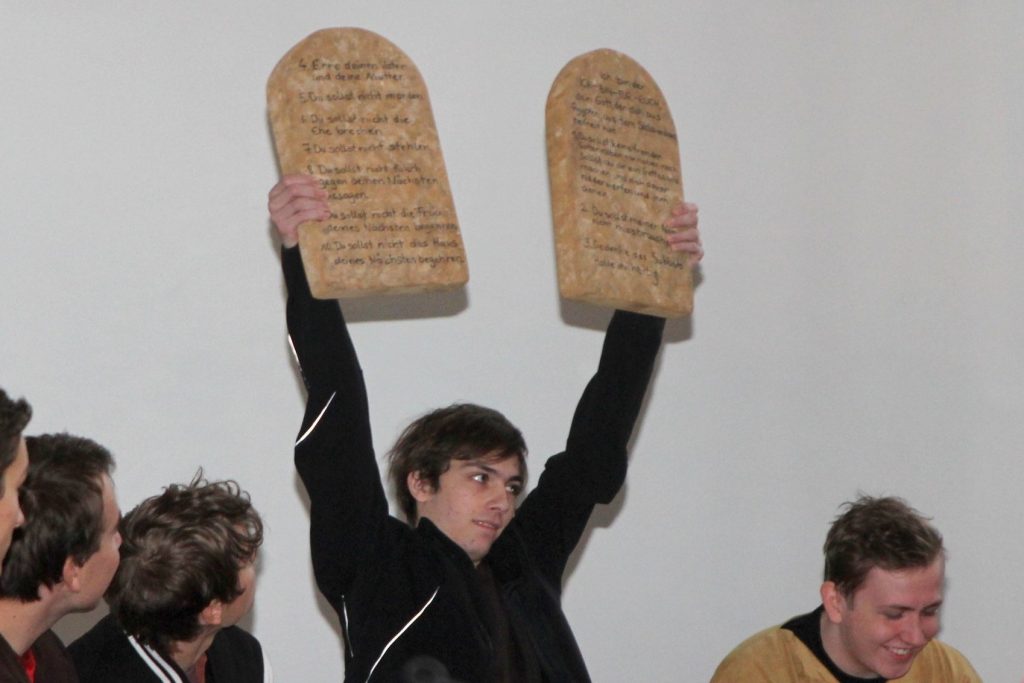

Schawuot: Das Wochenfest

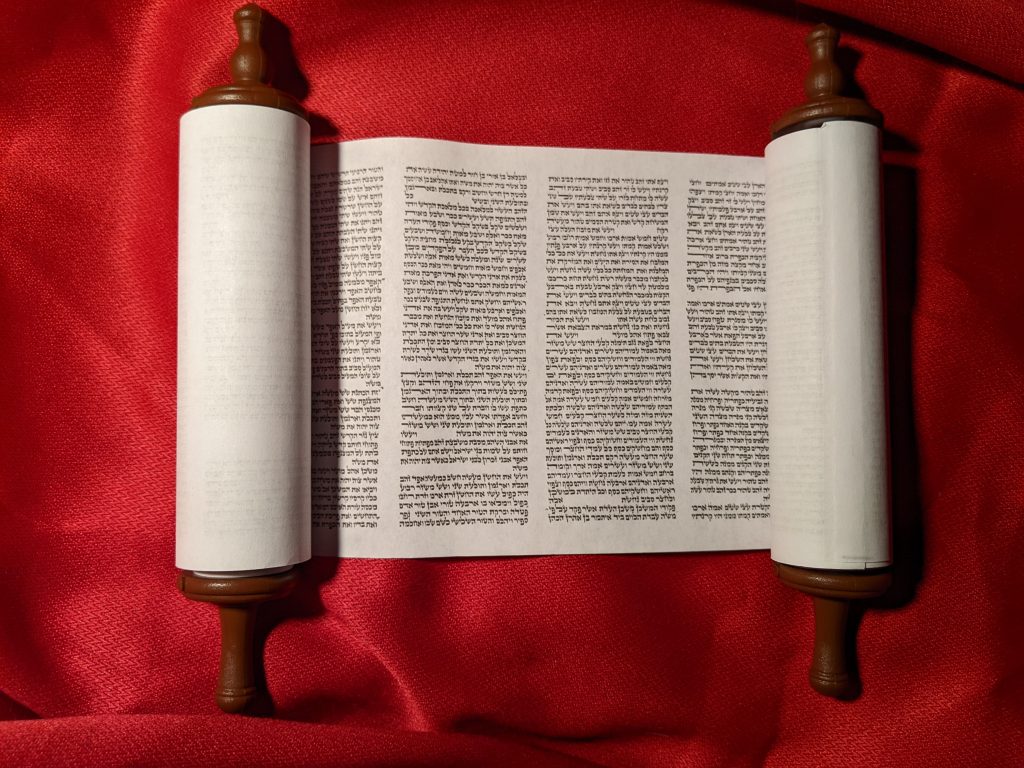

Im Mai oder im Juni wird dieses Fest gefeiert zur Erinnerung daran, dass Mose am Sinai von Gott für das Volk Israel die zehn Gebote und die Tora erhielt.

Es heißt Wochenfest, weil es sieben Wochen und einen Tag, also 50 Tage, nach dem Paschafest gefeiert wird. An Schawuot werden viele Speisen gegessen, die aus Milch hergestellt werden. Die Tora ist für die Juden so wichtig wie die Milch für ein kleines Baby.

Wie viele Tage sind es eigentlich zwischen Ostern und Pfingsten?

Manches ist dir sicher neu und unbekannt gewesen.

Bei manchen Sachen aber wirst du vielleicht gedacht haben: Das kommt mir doch bekannt vor!

Warum?